Autrefois, dans un temps très lointain, l’océan recouvrait entièrement le Marais jusqu’au pied du village aujourd’hui disparu avec son port et toutes ses installations maritimes. De gros vaisseaux accostaient là, livrant et chargeant toutes sortes de marchandises et plus particulièrement le sel des marais salants qui faisaient la richesse de la région. Cette contrée était partagée en deux domaines : au Sud, les Du Marais, au Nord : les De Malveillant. Rose, la fille des Du Marais et Gontran, le fils des De Malveillant, furent promis en mariage par une manœuvre indélicate. Cette situation tourna vite à la guerre entre les deux familles…

Lire quelques extraits de « La légende du Marais »

Au plein cœur du pays Saintongeais, se nichait un tout petit hameau au milieu d’un marais où nul ne s’aventurait s’il n’était de l’endroit, car, bien que très peu vallonné, plutôt plat, même, il s’étendait à perte de vue à tel point que le clocher du village le plus proche, qui se dressait à l’horizon tel un amer remarquable, ressemblait à un vulgaire aiguillon de guêpe ! Les anciens le disaient bien :

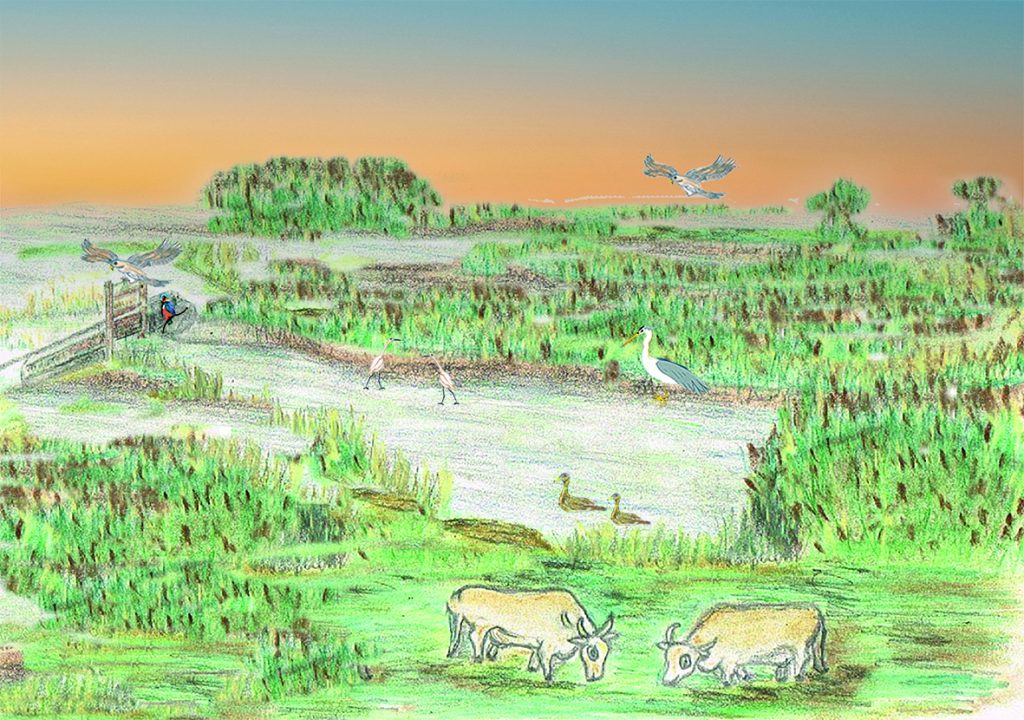

« Si tu n’es point du coin, tu y tournes sans fin » car, prenant ici ce sentier entre marécage et herbage, pensant aller droit devant toi, un fossé empli d’eau saumâtre à droite, un autre identique à gauche, ici et là quelque barrière, des buissons ou une écluse, tu musardes, le nez au vent, dans un labyrinthe à ciel ouvert. Prenant pour repaire une vieille tour en ruine, tu tournes autour sans jamais l’atteindre. Pensant rejoindre une route, tu te retrouves sur un autre sentier qui rejoint le précédent et, la nuit tombée, tu cherches encore ton chemin. Si tu n’as pas la chance d’y croiser un paysan menant à l’herbage ses vaches ou quelque pêcheur de grenouilles ou d’écrevisses, tu t’y perds à jamais !

Autrefois, dans un temps très lointain, l’océan recouvrait entièrement le marais jusqu’au pied du village aujourd’hui disparu avec son port et toutes ses installations maritimes. De gros vaisseaux accostaient là, livrant et chargeant toutes sortes de marchandises et plus particulièrement le sel des marais salants qui faisaient la richesse de la région.

De nos jours, les sentiers sont devenus des routes goudronnées ou empierrées sur lesquelles on se promène en voiture ou à bicyclette. Mais à l’époque dont je vous parle, ils n’étaient que de simples chemins de terre à peine assez larges pour laisser passer une carriole tout au plus. La mer, qui autrefois recouvrait ce domaine, s’en était retirée, laissant derrière elle ces étendues marécageuses, ces chenaux et ces prés salés où le bétail trouve toujours aujourd’hui de quoi se repaître. C’est ainsi que, dans le coin dont il est question ici, on voit des vaches au milieu des eaux et, plus loin, là où la Seudre serpente joliment dans les champs, des voiliers voguent au milieu des prés.

C’est un pays magique que ce plat pays-là, où l’imagination va bon train et où, pour qui aime la nature, mille richesses sont à découvrir. Peu de fleurs, beaucoup de buissons ; peu d’arbres, beaucoup de roseaux. Mais tant d’oiseaux… C’est leur domaine, ils y sont rois. Le héron, l’aigrette, le canard, la buse, le martin pêcheur, le cygne, le flamand rose aussi, s’y côtoient et se partagent le territoire avec la cigogne, qui, depuis quelques temps, est venue s’établir en ce lieu où elle est protégée, et tant d’autres encore, au gré des saisons, s’y posent pour une halte ou pour un été entier.

Les lentilles d’eau couvrent les chenaux de vert tendre, les iris jaunes les habillent de soleil, les chardons mêlent leur mauve à l’ocre des roseaux et au vert cru de l’herbe humide. Les grenouilles sont reines sur les feuilles de nénuphars et peut-être, quelques crapauds qu’on ne voit pas mais qu’on entend, tiennent conseil avec elles à grand renfort de croa-croa. Les reinettes sont princesses dans les buissons, les ragondins font la loi dans la vase des berges, les écrevisses foisonnent sous les lentilles d’eau et, à en croire les pêcheurs alignés le long des chenaux, toute une population de poissons se bouscule dans les eaux saumâtres. Un pays où chacun trouve sa paix, sa pitance et sa joie de vivre !

M’y promenant un beau matin, l’appareil photo armé visant une aigrette qui cherchait à dénicher quelque vermisseau dans la vase, je rencontrai, vous n’allez pas me croire, un vieil homme si vieux et si courbé que je m’attendais à ce qu’il s’effondre le nez dans l’herbe du fossé ! Oh ! Il devait bien avoir dans les cent ans, ou plus, je vous assure !

Lorsqu’il m’aperçut enfin, alors que j’allais le croiser et lui proposer mon aide tant il semblait avoir du mal à avancer, plié en deux, s’appuyant sur un bâton tout aussi tordu que lui, il s’arrêta net, se redressa de toute sa stature qu’il avait fort haute et, campé sur ses grandes jambes écartées, il éleva son bâton comme pour me chasser.

Surprise par ce soudain élan de vitalité, apeurée par le bâton qui tournoyait au bout de son bras comme pour chasser un essaim de guêpes invisible, je fis un écart. Sautant sur le côté, je dérapai dans l’herbe humide et glissai, sans pouvoir me retenir, dans le fossé où je m’écroulai les quatre fers en l’air, le derrière dans l’eau ! …

… « Il y a fort longtemps, il y avait, à cet endroit même, un marécage dont la partie la plus au nord était le domaine des Comtes De Malveillant et la partie la plus au sud celui des Du Marais. Les sentiers tels qu’ils sont aujourd’hui n’étaient alors que de simples passages entre roseaux et vases mouvantes qui formaient un cloaque où nul ne pouvait s’aventurer sans courir de grands dangers. Beaucoup de ceux qui s’y s’ont risqués n’en sont jamais revenus. Ce marécage, laissé là par la mer qui s’était peu à peu retirée, faisait partie du domaine de la Tour et l’entourait entièrement. On ne pouvait le traverser qu’en empruntant un sentier empierré vers l’ouest, juste assez large pour laisser le passage des carrosses et des chars tirés par des chevaux ou des bœufs. Tout en haut de la colline, un magnifique château, dont il ne reste plus aujourd’hui qu’une tour en ruine, était habité par le Seigneur du lieu et sa famille. On y vivait en paix de cultures, de chasse et de pêche. Le Maître des lieux était un brave noble qui traitait ses sujets avec bienveillance. Il était aimé et respecté de tous. Ces gens étaient heureux. De belles fêtes étaient données au château où la nourriture et le vin étaient abondants et excellents.

« Vous voulez parler de la tour du marais ? L’interrompis-je.

—Celle-là même, hélas, répondit-il. Ne m’interrompez pas, je vous prie. Ajouta-t-il, agacé.

Le Comte du Marais, puisqu’il s’agit de lui, avait une épouse jeune et charmante qu’il chérissait.

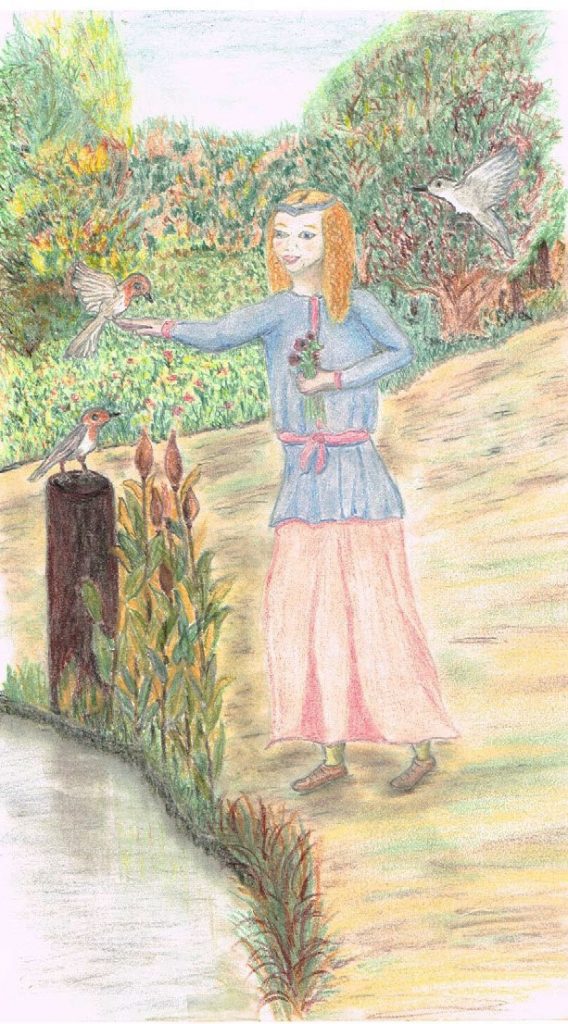

De leur union était née une fille si jolie, si fraiche et si douce qu’ils l’avaient appelée Rose. Son teint était aussi velouté et clair que celui de la fleur délicate, ses yeux aussi bleus qu’un ciel de printemps et ses cheveux aussi soyeux et dorés que les blés au temps des moissons. Elle avait la gaité du pinson et était douce autant que du velours. Elle parcourrait les coursives, les couloirs du château et les allées du parc en chantant de sa voix si harmonieuse que la joie de vivre habitait tous ceux qui l’entendaient. Les oiseaux, charmés, venaient se poser doucement sur sa main tendue en lui donnant la réplique. Ses éclats de rire étaient si communicatifs que personne ne pouvait s’empêcher de rire à gorge déployée à son contact. Jamais Rose n’était triste ni en colère mais, s’il lui arrivait d’être contrariée, tous les habitants du château et des alentours l’étaient plus qu’elle encore et pleuraient à chaudes larmes. Alors, pour les consoler, elle oubliait vite ses contrariétés et se remettait à rire et à chanter. Dès son plus jeune âge, cette enfant fit le bonheur de toute la contrée ; paysans, bourgeois et nobles de toutes parts venaient au château voir Rose et déposer à ses pieds les cadeaux les plus divers pour la remercier de tant de joies. Qui, lui offrait un panier de coquillages ramassés le jour même à marée basse, qui, apportait un bouquet de genêts ou de violettes fraîchement cueillis, ou bien encore une friandise ou un bel objet façonné avec amour. Pour remercier, rose déposait sur le front de chacun un chaste baiser et chantait une de ces belles chansons qu’elle savait si bien composer. Même les habitants du marécage nord, les De Malfaisant, n’osaient pas venir ternir cette belle harmonie. Mais tant de bonheur leur mettait la rage au cœur et je sais de source sûre qu’ils attendaient le moment propice pour se venger et semer la zizanie au château.

« Ha, ne puis-je m’empêcher de commenter, il y aura toujours des gens jaloux. Peut-être ceux-là étaient-il malheureux ?

—Sans doute, sans doute, fit le vieil homme en haussant les épaules. Après quoi, il poursuivit :

« Lorsque Rose eut quinze ans, les courtisans commencèrent à se manifester. A cet âge-là, à cette époque, on songeait à marier les jeunes filles, mais ni le Comte ni son épouse n’avaient l’intention de voir leur enfant chérie convoler encore en justes noces. Rose non plus, d’ailleurs, à qui la vie qu’elle menait semblait ne pas pouvoir être autrement. Les prétendants à sa main étaient donc gentiment renvoyés avec douceur, mais fermement. Ho ! Il ne faut surtout pas croire que cela plaisait à tout le monde ! Que nenni, soupira tristement le vieil homme, le regard lointain. »

Puis il enchaîna :

« Rose avait l’habitude d’aller, chaque jour, s’installer dans une pièce basse du château dont la fenêtre ouvrait sur un coin de marécage, une sorte de petite mare entourée de roseaux, habitée par tout un peuple d’oiseaux, de grenouilles et de poissons. Elle emportait avec elle du pain et des graines dont les hérons, les moineaux, les rouges-gorges et les mésanges étaient friands et là, en chantant, elle nourrissait ses amis, comme elle les appelait. Les volatiles venaient se poser sur le bord de la fenêtre dans un grand désordre de battements d’ailes, de piaillements et de coups de bec. En riant Rose les chassait, les grondant :

« Allons, du calme. Il y aura des graines pour tous, mais cessez de vous quereller ».

« Les plus hardis se posaient alors sur une branche toute proche ou sur son bras, picorant au creux de sa main. Les poissons eux-mêmes avaient pris l’habitude d’affleurer la surface de l’eau pour happer les friandises qu’elle leur jetait.

Un jour, un violent orage éclata. Tout à coup, de gros nuages gris apparurent à l’horizon venant de la mer, qui avalèrent le soleil. Le ciel bleu vers l’est devint noir vers l’ouest et sembla dégringoler jusqu’au sol. La lumière prit une teinte mauve striée de lueurs dorées, des nuées poussées par le vent faisaient un plafond mouvant, sombre et inquiétant. Soudain, un silence de mort s’abattit sur le marais. Plus un chant d’oiseau, plus un bruissement d’aile, plus un seul frou-frou de brise sur les roseaux et à la cime des arbres ne se firent entendre. Pendant quelques instants, la nature devint muette, surprise et inquiète. Tout à coup, rompant le silence, dans un fracas épouvantable comme porté par mille canons, le tonnerre gronda si fort que les murs du château en tremblèrent. Les roulements de tambour de l’orage, mêlés aux sifflements aigus d’un vent mauvais balayaient tout sur leur passage, couchant les roseaux, arrachant les buissons, tournoyant et tourbillonnant autour des arbres qui se pliaient sur le passage de l’ouragan, ne sachant dans quel sens se pencher pour résister à la peur d’être foudroyés. Les nuages vomirent d’énormes gouttes de pluie, des trombes d’eau dévalèrent la colline, creusant des ruisseaux dans la terre qui allèrent grossir les fossés du marais débordant de toute part. En un clin d’œil, toute la contrée fut noyée jusqu’au faîte des arbres. Seul le château surgissait intact au milieu de ce désastre, sur la colline, île isolée parmi la nature dévastée. Les habitants du côté sud, qui avaient eu le temps de se mettre à l’abri, se désolaient d’avoir perdu leurs récoltes mais se réjouissaient d’avoir la vie sauve. Nous apprîmes que ceux du côté nord n’avaient subi aucun dommage. Par quel miracle ou autre raison que je ne nommerai pas avaient-ils pu être sauvés ? »

La Comtesse, morte d’inquiétude et d’impatience, avait mouillé de ses larmes un nombre impressionnant de mouchoirs pendant cette longue attente. En entendant ces cris elle descendit de ses appartements et, postée sur le perron du grand escalier extérieur, elle faisait les cent pas en se tordant les mains. Le comte, partagé entre l’émotion, la joie de revoir sa fille, la colère et la haine qu’il éprouvait envers son méchant voisin, se tenait raide comme un piquet, digne et silencieux aux côtés de son épouse.

Un grand bruit de galops et de grincements de roues se fit bientôt entendre et c’est tout un équipage bizarrement, tristement mais richement accoutré qui arriva dans la cour du château : En tête, il y avait un cavalier vêtu d’une livrée noire bordée de fils argentés, dont la tête disparaissait sous un home de cuir, portant l’étendard aux armes du domaine des De Malveillant : un triangle vert et jaune, figurant les limites du domaine, sur lequel était posé un aigle noir aux serres acérées et au bec courbe et pointu emprisonnant un serpent à la gueule grande ouverte, le dard menaçant. Ce blason était pour le moins le reflet de la malveillance ! Venait ensuite le seigneur d’en face, le Comte De Malveillant, noir comme un corbeau, perché sur un cheval noir, vêtu d’une longue cape noire qui recouvrait la croupe de sa monture et coiffé d’un chapeau si large qu’on ne voyait rien de son visage. Il était suivi de son fils, tout aussi sombre et vêtu tout pareillement. Derrière eux, en rang d’oignons deux par deux, une dizaine de serviteurs en livrées couleur caramel suivaient en trottant et en portant des coffres d’ébène qui semblaient plus lourds que toute la misère du monde.

Venait enfin un carrosse tracté par deux magnifiques chevaux roux sur la tête desquels était posé un drôle de plumeau de couleurs identiques aux décorations du char qu’ils tiraient, dont les extrémités étaient décorées de petites clochettes tintinnabulant à chaque mouvement. Ce char, noir lui aussi, luisait comme un sou neuf et était orné de guirlandes de fleurs rose, vert tendre et doré. Les fenêtres en étaient fermées par des rideaux de velours vert, de sorte qu’on ne pouvait deviner ce qu’il transportait.

À la vue de cet étrange équipage, la maisonnée et les paysans poussèrent en chœur un « Hooo !» de peur, d’inquiétude et d’admiration. Le Comte et la Comtesse redoutèrent le pire…

©Mona Lassus – Tous droits réservés

Laisser un commentaire